Escrita (interrompida) em tempos de apocalipse: sofrer, sobreviver e reconstruir (Lamia Moghnieh)

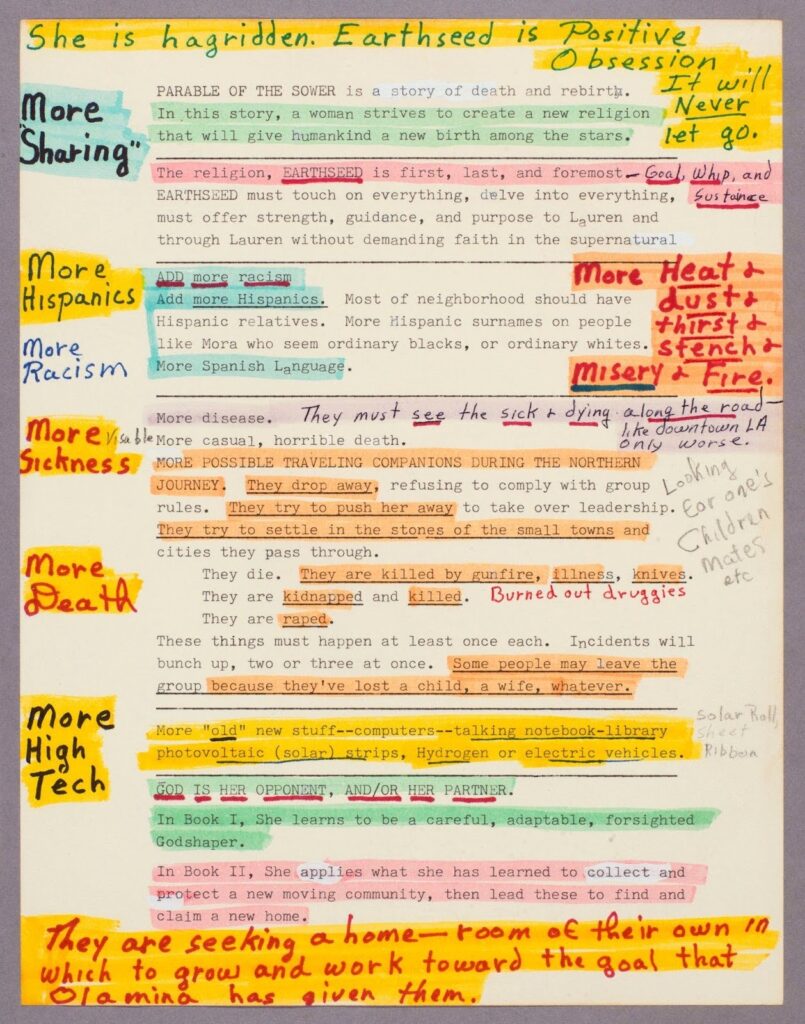

Esboço e anotações de Parable of the Sower (A Parábola do Semeador), 1989. The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens. Copyright Estate de Octavia E. Butler.

Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto será lançado.

De volta a 1993, tive um sonho em que era acometida por uma doença misteriosa que me levava a perder progressivamente a visão. Eu tinha onze anos na época e, no sonho, tentava ler um livro. A doença primeiro dificultava o reconhecimento de certas letras. Logo, as palavras e frases começaram a desaparecer, e, depois, parágrafos inteiros lentamente se tornaram brancos. Tentei me adaptar à minha condição, lendo sem enxergar as letras “g” e “d”, esforçando-me para compreender frases que se desfaziam, apenas para me deparar com mais desaparecimentos aqui e ali no texto. O sentimento de perda que tive no sonho não se devia tanto à minha incapacidade de ler, mas à temporalidade da própria condição: um estado gradualmente transitório, mas recorrente, que minava pouco a pouco meu amor pela leitura e que — quando eu aprendia finalmente a conviver com o dano causado — incitava novos danos.

Eu era uma “criança do pós-guerra civil” naquela época, mal começando a confiar no mundo exterior e em sua promessa de segurança permanente. Eu havia descoberto como pôr fim aos meus episódios de sonambulismo e terrores noturnos escondendo minhas ansiedades e medos, da mesma forma que os adultos escondiam armas, corpos e massacres debaixo de inúmeros tapetes. Também comecei a escrever meu primeiro romance, نبوءة تتحقق [Uma profecia se cumpre~]. A história narrava o nascimento profético de uma menina que, por meio de poderes mágicos e após uma série de desafios extraordinários em sua vida, conseguia reconstruir sua cidade, Beirute, transformando-a em um lugar alegre e leve. Depois do sonho, porém, algo me impediu de continuar escrevendo. Aquilo que antes era uma atividade leve, prazerosa e voraz tornou-se um fardo pesado, e percebi que não conseguia avançar além da primeira parte do romance. Era como se a condição que tive no sonho fosse, em si, a profecia da ruína que viria — e da minha incapacidade de testemunhá-la e me adaptar.

Essa foi minha primeira experiência com a escrita interrompida — o que normalmente se chama de bloqueio criativo. Tudo o que resta do meu romance hoje são vários cadernos com trechos introdutórios nas primeiras páginas — a promessa de uma história profética sem final:

كان يا مكان في قديم الزمان زوجان عجوزان يعيشان في كوخ صغير في الغابة

وفي يوم من الأيام أتت ساحرة و قالت

ستنجبان بنتا وستكون

خارقة الذكاء

متقدة العينين

لديها قوى خارقة

ستجوب

شوارع المدينة

وتخلق المستحيل

وتحقق النبوءة

Escrever a partir e dentro de paisagens de violência nunca é tarefa fácil. Embora grande parte dos esforços se concentre em superar o bloqueio, o próprio estado de interrupção pode surgir como um conjunto produtivo e gerador de afetos e éticas de conhecimento sobre o mundo em que vivemos¹. Em outras palavras, talvez não devamos superar o bloqueio, mas simplesmente permanecer com suas interrupções dolorosas e, às vezes, repetitivas. Para alguns, a escrita em si se torna um caminho urgente para superar a violência — e, quando alguém sabe que não vai sobreviver, uma forma de documentar a experiência de morrer. Li o último romance de Jabbour Douaihy,سمّ في الهواء [Veneno no ar]², como uma prática de escrita na morte e sobre morrer, em que o narrador habita, sem rumo, os espaços fora das margens das instituições sociais no Líbano. O antropólogo Robert F. Murphy, em seu texto quase autoetnográfico The Body Silent³, documenta sua própria condição espinhal degenerativa que o levou à paraplegia — suas anotações servindo como contrapeso ao silêncio crescente de seu corpo. Outros preferem sentar-se com esse silêncio violento, observando com espanto o mundo enquanto ele desmorona. Quando penso em ser uma observadora silenciosa diante da catástrofe, lembro de um vídeo de um homem na praia, na Tailândia, em 2005, olhando para o tsunami prestes a atingi-lo. Alguém transformou o vídeo em um GIF — e aquele momento agora circula online em um loop eterno.

*

Em 20 de julho de 2024, na véspera de seu décimo quinto aniversário, Lauren Olamina começou a registrar os acontecimentos que se desenrolavam com sua família e a pequena comunidade no sul da Califórnia — em meio às mudanças climáticas, escassez de recursos e laços sociais rompidos. Lauren primeiro escrevia sobre eventos aleatórios — seus sonhos, e como seus sentimentos em relação ao padre da comunidade, a seu pai e à religião estavam mudando — enquanto rupturas externas começavam a infiltrar-se em sua comunidade murada: o dia em que viu mendigos decapitados; a jovem nua e atordoada que encontrou na rua; as casas abandonadas; a ascensão do extremismo político nas eleições americanas; os incêndios, chuvas, tornados, epidemias e enchentes; e o aumento de roubos, estupros, suicídios e assassinatos.

Lauren registra toda essa desintegração múltipla e episódica de forma obsessiva e estranhamente fria, quase como uma cientista classificando espécies animais. Ela é uma adolescente negra americana acostumada a viver e se adaptar em um mundo de violência perpétua, desconfiança e colapso socioambiental. Mas duas coisas eram únicas em Lauren: primeiro, sua síndrome de hiper empatia, também chamada de “síndrome delirante orgânica” — uma condição que a faz compartilhar e sentir completamente a dor e o prazer dos outros como se fossem seus, tornando-a extremamente vulnerável em tempos de conflito: “Deveria compartilhar prazer e dor — mas não há muito prazer por aí ultimamente.”

A outra característica singular de Lauren é que ela escreve porque sabe que vive à beira do apocalipse e quer responder às suas imensas transformações sociais e ecológicas. Enquanto seus pais viveram no “mundo antigo e mais sólido”, Lauren só conheceu e aprendeu a viver em um mundo frágil e em colapso. Ao contrário dos outros de sua comunidade, que se escondem esperando que os velhos tempos voltem, ela se prepara para o momento catastrófico — o colapso inevitável dos muros. Para desespero de sua família, ela monta um kit de fuga e estuda secretamente livros sobre sobrevivência, primeiros socorros, plantas nativas da Califórnia e construção de cabanas. Quando os muros finalmente caem em meio ao fogo e ao massacre de sua comunidade e família, Lauren se vê sozinha na estrada, violentamente desenraizada, viajando com sua mochila e seus livros — continuando a escrever o que se torna uma filosofia de mudança e reconstrução de um novo mundo após a catástrofe.

*

Lauren Olamina é a protagonista de A Parábola do Semeador, o romance afrofuturista de 1993 sobre a vida no apocalipse, escrito por Octavia Butler⁴. Encontrei o livro no verão de 2015, enquanto escrevia minha tese sobre trauma, violência e as políticas do sofrimento, no início do que depois seria chamado de “crise do lixo” no Líbano. Minha comunidade feminista em Beirute havia me pedido para trazer cópias dos romances de Butler dos EUA. Curiosa e sem saber quem ela era, comecei a ler o livro no voo de volta. Sem eu saber, o dia da minha chegada foi o mesmo em que o exército libanês abriu fogo contra um protesto pacífico no centro de Beirute, desencadeando uma série de manifestações que durariam meses. Com jet lag e adrenalina, eu voltava dos protestos todas as noites e lia o romance.

Foi nesse estado mental que encontrei Lauren. Só muito tempo depois percebi que o diário dela funcionava como um mapa de sobrevivência e um guia para reconstruir o futuro. O que me perturbou especialmente foi a ausência de qualquer retrato emocional do trauma causado pela violência e pelo desastre. Apesar de Lauren ter perdido a família, a comunidade e todo o seu mundo, Butler parecia desinteressada em explorar o massacre e a perda. Lauren simplesmente caminha pela estrada da Califórnia, recolhendo ferramentas, escrevendo e registrando como estratégia de sobrevivência em um mundo despedaçado.

Mas — e o sofrimento de Lauren? O século XX foi obcecado com a política da ferida, suas identidades, sujeitos e reparações. Essa política foi se institucionalizando até o final dos anos 2000, quando o trauma — a ferida universalmente compartilhada — tornou-se uma estrutura por meio da qual o sofrimento causado pela violência se tornava legível e reconhecível. O trauma pressupõe sujeitos sofredores; e quando esses sujeitos não sofrem, tornam-se o oposto binário: a resiliência. No Líbano, minha pesquisa tem se concentrado em desvendar as infraestruturas do sofrimento — da violência política e das guerras israelenses — para explorar como diferentes discursos econômicos e tecnopolíticos moldam e constituem as articulações de trauma e sumud (posição de resistência e firmeza, irredutível à resiliência, embora compartilhe muitas de suas características).

A forma como sofremos no Líbano — seja em termos de trauma ou sumud — é profundamente política. Tomando emprestada a formulação de Herta Müller⁵, o nervo sectário e comunitário “corre fundo na terra” e convoca o “شدّ العصب” (esticar o nervo), criando sujeitos firmes e imunes ao colapso, sustentando o status quo. A explosão do porto de Beirute não apenas destruiu a cidade, mas também rasgou as infraestruturas do discurso da resiliência, esvaziando-o de sentido e privilegiando o trauma como posição de testemunho e demanda por justiça.

*

Mas será que o trauma ainda é o conceito crítico e urgente por meio do qual podemos pensar e nos recuperar da violência em que vivemos? Ele ainda captura nossas experiências afetivas? Ou, em outras palavras: o que acontece quando priorizamos a cura e a reconstrução em vez do sofrimento? Em meu trabalho, defendo que nos afastemos do binário trauma/resiliência, em direção à escrita e à reflexão sobre atos, ferramentas e estratégias de sobrevivência⁶. Esse movimento convida à produção de conhecimento em torno de atos corporificados — caminhar, cozinhar, plantar, comer, formar comunidades, ler a violência na vida cotidiana, adaptar-se. Vejo em Lauren a encarnação desse sujeito sobrevivente. Ela não é nem traumatizada, nem resiliente, porque não está obcecada pelo evento da violência em si. Não se detém diante dela — adapta-se ao novo mundo que ela produz. E isso não é apatia; pelo contrário, suas emoções — empatia, dor, prazer — são mobilizadas ativamente a serviço da sobrevivência e da reconstrução comunitária.

Esse é o tipo de testemunho que Butler nos convida a exercer em tempos apocalípticos — quando o mundo como o conhecemos deixa de ser seguro, familiar e compreensível. Octavia Butler inspirou meu pensamento sobre como ser flexível, remendar-se e sobreviver à catástrofe — tudo isso na temporalidade do cotidiano: como mudar e transformar, em vez de apenas reagir ao que já passou. Esse privilégio do fazer sobre o sofrer abre a crítica a modos materiais e geradores de ler a violência e o desastre — deslocando o foco para o futuro, sem esquecer o passado. Mas Butler também diz: “Para sobreviver, deixe que o passado te ensine.”⁷ O passado torna-se não apenas um evento doloroso que exige cura, mas também um repositório de conhecimento e recursos comunitários.

A passagem do sofrer para o fazer não é um convite ao abandono do emocional em favor do comportamental (criando novos binarismos). Trata-se de cultivar uma nova forma de pertencimento afetivo em um mundo em colapso — de habitar o limiar do apocalipse — uma espécie de empatia apocalíptica⁸: uma forma radical de afeto voltada à reconstrução, à sobrevivência e à recuperação.

*

Hoje sou muito mais velha — na verdade, estou prestes a completar 40 anos. Escrevi e concluí muitos textos. Às vezes, deixo erros de digitação de propósito, só para ver minha escrita se quebrar um pouco. Tive minha cota de escritas interrompidas desde o primeiro romance inacabado, e ainda levo profecias a sério, embora elas tenham deixado de se manifestar em meus sonhos. Três semanas depois da explosão do porto de Beirute, voltei ao Líbano. Quando liguei para minha mãe para saber como ela estava, ela disse que nosso apartamento era o único do prédio cujas janelas não quebraram. Disse que era porque a guerra civil a havia ensinado a deixar sempre as janelas entreabertas. Quando cheguei, porém, fiquei espantada — nada parecia igual. O pó havia se infiltrado em nossos armários e colchões. Os cômodos pareciam envelhecidos, os armários da cozinha pareciam ter sido violentamente arrancados e recolocados. Meus pais, amigos e vizinhos pareciam incrivelmente velhos. Era como retornar a um mundo em declínio — ou a um mundo completamente novo, composto de ruínas, poeira e infraestruturas destruídas. Habitar não é o mesmo que retornar — e o mundo pode parecer diferente de cada posição. Tudo o que sei é que se adaptar a esse novo mundo, reconstruir comunidades e recuperar-se vai muito além da forma como profundamente sofremos com ele.

¹ Sentar-se com as interrupções é inspirado no conceito de “condições opressivas do campo” (overbearing conditions of the field), cunhado pelo grupo de trabalho Ethnography as Knowledge, do qual faço parte. As condições opressivas convidam a formas de escrita que abordam as dificuldades e condições enfrentadas na pesquisa, em vez de simplesmente superá-las. (Ver: Contemporary Levant 2, n. 1, 2017; e o projeto Ethnographic Diaries, organizado por Muzna Al-Masri e Michelle Obeid, a ser publicado pela Rusted Radishes.)

² (جبور الدويهي، سمّ في الهواء (بيروت: دار الساقي، ٢٠٢١

³ Robert F. Murphy, The Body Silent: The Different World of the Disabled (New York: W. W. Norton & Company, 1987).

⁴ Octavia E. Butler, Parable of the Sower Vol. 1 (New York: Open Road Media, 2012).

⁵ Herta Müller, The Fox was Ever the Hunter. London: Portobello Books, 2016.

⁶ Lamia Moghnieh, “Infrastructures of Suffering: Trauma, Sumud and the Politics of Violence and Aid in Lebanon”, Medicine Anthropology Theory 8, n. 1, 2021, p. 1-26; Ibid., “‘The violence we live in’: reading and experiencing violence in the field”, Contemporary Levant 2, n. 1, 2017, p. 24-36.

⁷ Octavia E. Butler, Parable of the Talents, v. 2, New York: Seven Stories Press, 1998.

⁸ Rebecca Wanzo, “Apocalyptic Empathy: A “Parable” of Postmodern Sentimentality,” Obsidian III, 2005, p. 72-86.

Lamia Moghnieh é antropóloga e profissional de saúde mental. Doutora em Social Work e Antropologia pela University of Michigan é pesquisadora de pós-doutorado no projeto Decolonizing Madness da University of Copenhagen. Sua pesquisa explora as dinâmicas da psiquiatria, do sofrimento e das narrativas de pacientes na sociedade libanesa e na região MENA (Oriente Médio e Norte da África).

Esse texto foi originalmente publicado em 20 de dezembro de 2021 no site: https://perpetualpostponement.org/interrupted-writing-in-apocalyptic-times-suffering-survival-and-rebuilding/

Tradução e revisão: coletivo desorientalismos