Sob o uivo da fome (Alaa Alqaisi)

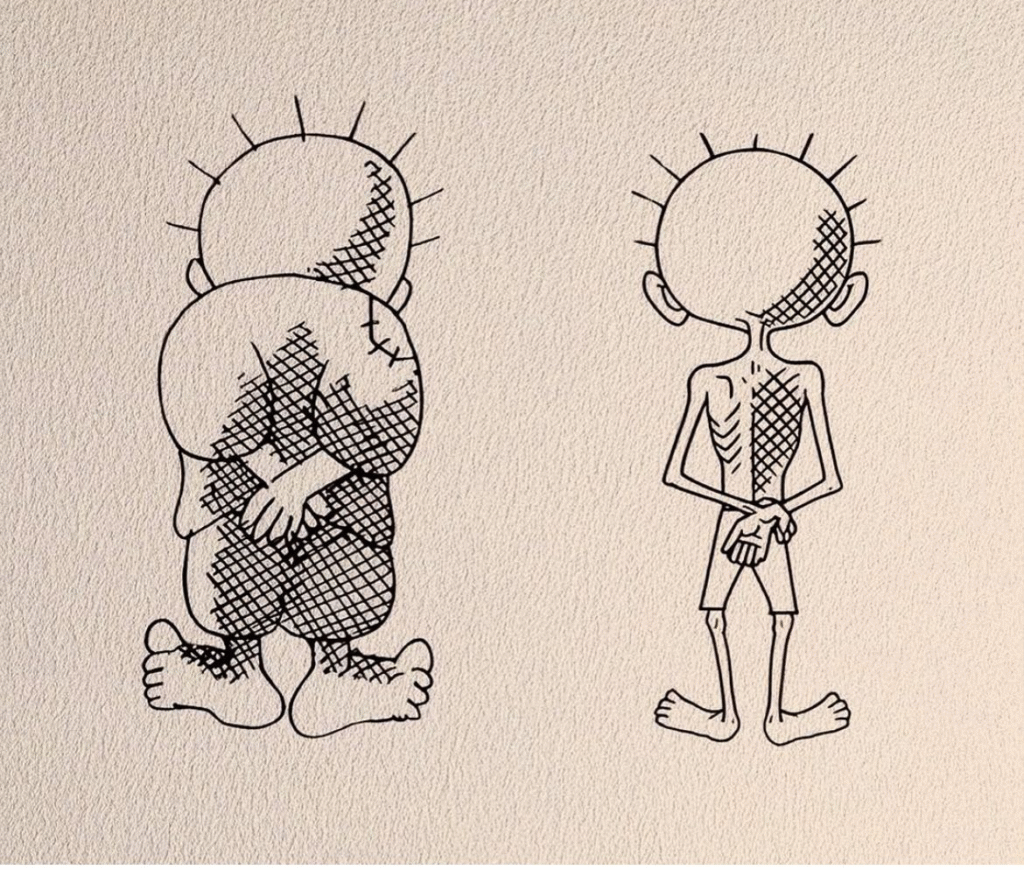

Imagem que circulou nas redes sociais, resgata a figura do Handala, criado pelo cartunista palestino Naji al-Ali, símbolo da luta dos refugiados palestinos pelo direito ao retorno, retratando-o com o corpo esquelético. Autoria desconhecida.

Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto será lançado.

Muito antes da fome se apoderar do corpo, ela afrouxa os alicerces da linguagem, apaga a clareza, desfaz o ritmo e deixa para trás frágeis escombros de pensamento. O que começa como um parágrafo coerente logo se dissolve em fragmentos, até que tudo o que resta é o tremor involuntário de uma mente faminta demais para reter significado. E assim, antes que minha linguagem me abandone completamente, escrevo isto, menos para ser compreendida que para permanecer rastreável, para deixar para trás a forma do pensamento antes que resvale para o silêncio.

Tento me perder no trabalho, esquecer, mesmo que momentaneamente, essa dor que cerca nossa pequena cidade sitiada. Não é simplesmente a dor de espírito ou a tristeza, embora haja muito de ambas; é uma fome física e implacável que me corrói por dentro, elevando-se com um uivo baixo e constante que reverbera pelo corpo como um segundo batimento cardíaco. Ela se agarra às minhas costelas como uma maldição sussurrada tantas vezes que não pode ser desfeita. Não importa o quanto eu tente me distrair — dobrando a mesma camisa novamente, traduzindo uma frase familiar, misturando sal na água fervente como se isso pudesse mudá-la — a fome ressurge com uma autoridade silenciosa, como fumaça vazando por rachaduras invisíveis no chão. As letras na minha tela ficam borradas. Palavras que eu antes manejava com facilidade agora me escapam, fugindo do meu alcance como se elas também estivessem tentando deixar este lugar. Me levanto para rezar, mas, no momento em que me ponho de pé, sou tomada pela tontura, aguda e repentina, com seus dedos ao redor de minha garganta. Minhas pernas tremem e me pergunto se fiquei vazia demais para estar diante de Deus.

A fome desenvolve sua própria linguagem, silenciosa e corrosiva. Ela não chega com drama ou barulho, mas se infiltra no corpo e na mente até que ambos amoleçam, se curvem, se desgastem. Ela se deposita como poeira: sobre pensamentos, sobre memórias, sobre a frágil casca da pele. George Orwell, cujas palavras antes pareciam pertencer a outro tempo e lugar, agora fala diretamente à vertigem particular por trás dos meus olhos: “A fome reduz alguém a uma condição completamente sem espinha dorsal e sem cérebro… Como se tivesse sido transformado em uma água-viva”. Essa metáfora, antes grotesca e abstrata, agora parece precisa. É isso que me tornei: sem estrutura, à deriva, incapaz de ancorar o pensamento à intenção. Procuro uma ideia e a encontro se dissolvendo antes que eu possa agarrá-la, deixando para trás somente uma pálida impressão do que antes vivia com clareza.

Há momentos em que Gaza parece menos uma cidade e mais o resíduo de um pesadelo que pertenceu a outra pessoa, algum espectador distante que a sonhou e depois se esqueceu de acordar. Não parece parte do mundo, não da mesma forma que cidades estão conectadas a rios, nações ou tempo. Em vez disso, parece que fomos costurados em um roteiro paralelo, um mito reencenado infinitamente para o benefício daqueles que assistem sem consequências. Mas, ao contrário dos mitos, este não tem arco moral, nem catarse. Não há fim para o horror, nem esmaecimento. As crianças aqui continuam a envelhecer sem nunca crescer. Os idosos falam de pão como outros falam de amantes perdidos. E em algum lugar, sempre, há uma plateia perguntando como essa história termina. Mas para nós que a vivemos não há fim — apenas o lento recuo da possibilidade a cada dia de silêncio.

O cerco pesa sobre a própria linguagem. Até minhas frases sofrem com ele. A sintaxe se curva sob a pressão de estômagos vazios. A gramática não é páreo para o desespero. Sento-me diante do teclado e tento evocar o que antes me vinha tão naturalmente, mas as palavras se dispersam no meio do caminho, como pássaros assustados que se esquecem de voar. Não é uma questão de esquecimento, mas de erosão, um constante desfazer de tudo o que eu acreditava me pertencer. E ainda assim eu persisto. Eu falo. Eu escrevo. Porque o silêncio seria uma forma mais profunda de derrota. O testemunho, mesmo que rachado e incerto, é a única oferenda que ainda posso dar. Mantê-lo trancado dentro de mim seria deixar essa fome consumir até mesmo a voz que a nomeia.

Viver em Gaza agora exige uma coreografia de ausência. Não caminhamos; vagamos. Não comemos; buscamos. Não dormimos; permanecemos alerta, ouvidos atentos ao som que nos fará correr. A sobrevivência é um ritual de adaptação em um mundo que não oferece nada. No entanto, em meio a essas rotinas quebradas, ainda encontro momentos que me lembram de nossa teimosa humanidade. Uma mulher rasga seu último pedaço de pão ao meio e o oferece ao vizinho. Uma criança desenha flores brilhantes em uma parede enegrecida pelo fogo e pela fuligem. Uma avó recita Al-Fatiha sobre água fervente, embora saiba que não há nada a acrescentar ali. Esses gestos não são ilusões. São atos de resistência. Em um lugar onde instituições e sistemas entraram em colapso, é o gesto humano — dado livremente — que preserva o sagrado.

A fome revela verdades que ninguém busca. Ela desfaz toda ilusão reconfortante e mostra o que resta quando não há mais nada a perder. Aprendi que a dignidade não é uma posse, mas uma prática — ela emerge na maneira como se suporta, não no que se possui. Passei a entender que a memória também é uma forma de desafio. Nomear a própria dor, registrá-la fielmente, é recusar o apagamento. Não busco piedade. A piedade aplaina. Ela transforma Gaza em um objeto, um conto de advertência, uma manchete repetida com muita frequência para provocar reação. O que busco — no que insisto — é a lembrança. Não apenas da fome, mas das mentes que ela nublou, das mãos que tremem sobre uma última xícara de chá, dos olhos que examinam o céu não em busca de estrelas, mas de sinais de fogo.

As metáforas aqui estão quebradas. Até a beleza, neste lugar, chega com uma ferida. Mas, ainda assim, o cipreste em nosso beco continua a florescer, desafiadoramente vermelho. Ainda assim, uma criança cantarola enquanto salta sobre poças de cinzas. Ainda assim, eu escrevo. Porque em algum lugar dessa devastação, o significado sobrevive. Não o significado como explicação — não há justificativa para isso —, mas o significado como registro, como presença, como recusa a ser esquecida. Estávamos aqui. Nós amamos, nós lamentamos, nós pensamos. Construímos linguagem a partir da ruína, moldamos histórias a partir das cinzas e nos apegamos à memória mesmo quando ela escorreu por nossas mãos como água.

E quando o mundo finalmente virar a página — se é que algum dia o fará — que não diga que Gaza ficou em silêncio. Que não imagine que desaparecemos sem falar. Falamos com a boca cheia de pó. Cantamos, mesmo com os dentes quebrados. Rezamos com os joelhos fraturados. E embora o mundo possa ter desviado o olhar, que isto seja lembrado: nós nomeamos a fome. Nós a suportamos. Nós a aguentamos. Que isso permaneça.

Alaa Alqaisi é tradutora, escritora e pesquisadora palestina de Gaza, profundamente apaixonada por literatura, linguagem e pelo poder da narrativa para unir culturas e testemunhar realidades vividas.

Texto original publicado em ArabLit em 23 de julho de 2025.

Agradecemos a Alaa Alqaisi por autorizar a tradução e publicação de seu texto.

Tradução e revisão: coletivo desorientalismos.